西脇市黒田庄町黒田は

黒田官兵衛の生誕地

西脇市黒田庄町黒田へのアクセス

JRの場合

JR山陽本線からは、加古川駅で加古川線に乗り換え。谷川行きの場合、本黒田駅下車。西脇市行きの場合、西脇市で谷川行きに乗り換え、本黒田駅下車。直通は1日1本です。西脇市以北の本数が少ないので、ご注意ください。加古川駅から西脇市まで約1時間、西脇市から約15分。JR福知山線からは、谷川駅で加古川線に乗り換え。西脇市行きもしくは加古川行き、本黒田下車。谷川駅から約10分。福知山線は篠山口駅以北の本数が少ないので、ご注意ください。本黒田駅は無人駅です。加古川線はワンマンですので、降車時に運賃箱に切符もしくは運賃を入れます。加古川線内から乗車される場合は、乗車時に整理券をお取り下さい。ドアはボタンを押さないと開きません。なお、下車する時に、となりの黒田庄駅と間違えないでください。黒田庄駅にも官兵衛ゆかりのお寺や神社がありますが、生誕地は本黒田駅です。中国ハイウェイバスの場合中国ハイウェイバスの場合、大阪発西脇行き、野村停留所下車、近くのJR加古川線西脇市駅より谷川行きに乗車してください。

マイカーの場合中国自動車道の滝野社(たきのやしろ)インターより国道175号線を北上。滝野社インターより約20分(15km)。

【注意】 この横断幕があるところは「大伏(おおふし)」です。もう少し北へ・・・山陽道からは三木小野インターより国道175号線を北上。第二神明は玉津インターより国道175号線を北上。舞鶴道は春日インターより豊岡道に入り、氷上インターから国道175号線を南進。国道175号線の田高交差点の信号を東に曲がります。「黒田官兵衛 生誕の地 黒田の里」の横断幕を目印にして下さい。近くにはJAのAコープ(閉店中)、大山病院があります。

国道175号線田高交差点 目印はこの看板と横断幕

散策は幟(のぼり)を目印にJRの場合は、本黒田駅下車、突き当たりを左に1分ほど歩いたところの交差点に幟が立っていますので、この交差点を右折(東へ)してください。マイカーの場合は、田高交差点で東に折れ、新中橋(しんちゅうばし)を渡り、踏切を超え、県道との交差点を直進してください。分かりにくい場合は、黒田庄中学校下(西)の森脇酒店にお寄りください。簡単な案内書を用意いたしております。

本黒田駅近くの県道交差点 県道の交差点から東を望む

2014年1月。この幟(のぼり)が目印。

姥が懐(黒田官兵衛生誕地)黒田官兵衛が生まれたとされるところは、「姥が懐」と呼ばれています。県道の交差点から300メートルほど上ったところに、「姥が懐」の駐車場があります。車数台が停められます(無料)。駐車場のすぐ上に、「黒田官兵衛生誕の里」記念碑があります。以前は横にパンフレットが入ったポストがありましたが、腐食が激しくなり、現在は撤去しています。駐車場の左手(北)に、谷川に架かる赤い橋があります。橋を渡ると、稲荷神社の鳥居があります。稲荷神社は、黒田城跡の一部と伝えられています。低い山ですが、途中までの石段とその上の参道は斜度がきついので、こちらから登られる場合は気を付けて下さい。「姥が懐」から登ってこちらに下りてくるルートをあとで紹介しますので、ここではパスします(途中まで車で登るルートもあります)。

稲荷神社の鳥居をくぐらずに、左方向(北)に向かうと、黒田官兵衛が生まれた場所とされる「姥が懐」への小径が整備されています。200メートルほど先に、「黒田官兵衛生誕地」の碑が見えてきます。

|

|

|

| 黒田官兵衛生誕地の碑 | 説明板(下欄参照) | 説明板の屋敷想像図 |

| 姥が懐(城主屋敷跡)(説明板より) 北播磨黒田官兵衛生誕地の会

西脇市観光協会 近年日の目を見た黒田家略系図によると、播磨黒田氏は、赤松円光(赤松則村円心の弟)を元祖とする赤松庶流の一族です。略系図は観応2年(1351)3月円光の子・七郎重光が多可郡黒田城に移り、父母のために円光寺を建てると記載をしています。彼が黒田七郎重光と名のり黒田家初代となります。 重光−重勝−重康〜・〜重隆ー(九代)治隆まで二百数十年にわたり存続しましたが、九代治隆の時代、元亀の頃(1570始め)丹波の赤井五郎・川向い石原城の石原帰部助連合軍の突然の襲撃に敗れ、黒田城は滅亡しました。 一方、(治隆の)弟の孝隆(よしたか)は、それより早く姫路城主・小寺政職の家老になっていました。この小寺官兵衛孝隆が豊臣秀吉の参謀役として有名な黒田官兵衛孝高(如水)です。 西側、この場所より北谷川ガードレールに囲まれた田畑の字名が『姥が懐』と残り、天明4年(1784)姫路小寺家菩提寺の心光寺の古記録を閲覧、その中に、小寺官兵衛祐隆後改孝隆。氏改め黒田。入道して如水という、播磨の国多可郡黒田村の産なり。其所の名に寄て、後、黒田氏に改めて、当城に相続して居す(当城は姫路也)を発見記述し、心光寺和尚入誉と黒田藩中村平市が黒田村の現地調査に訪れ、黒田村古老から多くの聞き取りと、現地案内を受け、その記録が『播磨古事』として現在福岡市博物館の蔵書として存在します。その内容は黒田城壊滅から二百十数年をへてすべて田畑に変わるも黒田村の故事について尋ねる問いに、答えて云、此多可郡黒田村の多田の古城と申すハ、今の筑前国主のご先祖の城址にて、姥が懐といふハ、其比の邸宅(ヤシキ)の古跡にて、畑の字に残れり。と記述しております。黒田官兵衛は、屋敷があったこの地で生まれたと思われます。 |

「姥が懐」の裏手から、稲荷神社(黒田城跡)へ行き、そのまま先ほどの駐車場のところへ下りてくることができます。鳥居からの石段を登るほどではありませんが、脚力が心配な方は無理をされないでください。また途中まで車で登るルート(悪路ですが)もありますので、そちらを利用される方はパスしてください。

黒田城跡(稲荷神社)

黒田城は、「天狗山」と呼ばれているところから尾根伝いに築かれていたようです。その一番低いところが、現在稲荷神社になっているところで、ここも黒田城の一部と伝えられています。加古川の流れや、「松ヶ瀬」のあたりも一望できます。

黒田城・夢の跡(説明板より) 北播磨黒田官兵衛生誕地の会

西脇市観光協会 初めてこの地に武士集団がやってきたのは室町時代(1350年頃)です。播磨の国西部で大勢力を持つ赤松則村(円心)の弟円光も武勇に優れ、元弘の乱では大活躍をしました。円光は楠正成の姪を妻に娶り、東播磨に勢力を伸ばそうと加西郡河内(現在の加西市河内町)に城を築きます。円光の息子で兄の敦光は別所五郎と名乗り別所氏の祖となり、三木城主別所長治まで続きます。また弟の重光は、丹波との国境を守るべくこの地にやってきて黒田七郎重光と名乗り、黒田城黒田氏初代となります。 初代重光はこの黒田に父祖の霊を弔うべき円光寺を建てます。二代重勝は明徳の乱に参戦し、武功ありと伝わり、五代重範は京都洛北や大永7年(1528)には浦上追討に摂津まで百三十騎を従え駆け参じています。 時代は徐々に各地の国人領主が勢力を伸ばし、虎視眈眈と隣接領地の侵略を狙う状況で、当地黒田の周囲も丹波の赤井氏、滝野川(加古川)西の石原氏、南の大志郷は村上氏が治めており緊迫状態が続きますが、元亀3年(1572)石原掃部助、赤井五郎の連合軍の戦いに敗れ、九代治隆以下一族郎党全滅となり、黒田城とその痕跡は消滅しました。 時を経て文明4年(1784)姫路で小寺職隆(官兵衛の義父)の墓地が発見されたことから霊廟建設のため福岡黒田藩の普請奉行が姫路へきました。業務の合間に小寺家菩提寺の心光寺古文書のなかに「黒田官兵衛多可郡黒田村の産なり・・・孝隆は美濃守の猶子(養子)也」云々を見つけ、この地へ調査にまいりました。すでに城の痕跡はありませんでしたが、古老より聞きとった情報を絵図に記録し、現在の地図に落とし込んだのが上図です。 |

(さらに上の城山へのハイキングコースはこちら)

「黒田官兵衛生誕の里」の碑

2014年1月24日、黒田城(稲荷神社)のふもとに、「黒田官兵衛生誕の里」の石碑が建立されました。

黒田城跡(稲荷神社)へのルート

「姥が懐」の裏の小高い山が、稲荷神社です。天狗山から山城が築かれ、一番低いところが稲荷神社になっているところのようです。上記の稲荷神社の鳥居から登るルート、「姥が懐」の裏から登るルートがあります。車で上の駐車場まで上がることもできます。ただし、未舗装道路ですので、天候によっては悪路になっていることもありますので、お気を付け下さい。

【車で上がられる方へ】

「姥が懐」の道標から少し東に上がった所に、「黒田城跡」の道標があります。橋の上の鉄柵扉は獣害予防のものですので、通行を妨げるものではありませんが、通過後は扉を閉めて下さい。なお、天候により道路が荒れている場合は、四輪駆動でなければ上まで登ることができないかも知れません。その場合は無理をせず、車で少し登ったところにある「中池」の北の空き地に車を停めて、そこから徒歩で登って下さい。

また、天狗山山腹の「黒田城跡」への散策路に行かれる方も、ここから入っていただき、「中池」の北の空き地に車を停めて、ハイキングコースを上って下さい。詳しくはこちらをどうぞ。

キリシタン地蔵黒田城跡の道標から、さらに東に坂を上がっていきます。どんどんどんどん上がっていきます。

黒田の共同墓地に残る、キリシタン墓(キリシタン地蔵)。黒田官兵衛がキリシタンであったことは有名です。が、黒田にキリシタン地蔵(墓)があることは、地元の者でも知らない人のほうが多く、私も今回、初めて知りました。首はなく、石のようなものが乗っていますが、これもキリシタン迫害の証拠かもしれません。背中にはくっきり十字架を見ることができます。ただし、このキリシタン地蔵は、直接黒田官兵衛に関係があるものではないようですが、間接的に何か関係があるのかもしれません。

|

|

| 道路からすぐのところです。 | この真ん中の石仏。 |

|

|

| キリシタン地蔵。 | 背中にはくっきり十字架が。 |

荘厳寺

墓地から少し上がると、特別養護老人ホーム「向陽苑」があり、さらに上がった突き当たりを右折すれば、荘厳寺の下に出ます。黒田家の家系図が見つかった、荘厳寺です。実は以前より、黒田官兵衛の家系図があることは、知られていました。でも、それが本物だという証拠がなかったのです。今回、姫路で家系図を展示したところ、歴史学者の目にとまり、信ぴょう性があるということになり、急に注目を集ることになりました。坂を上がった駐車場に、説明番があります。

突き当たり三差路を右折 荘厳寺の駐車場へ上る入口

車でお越しの場合は、最初にこちらで位置関係を確認して頂いてから、キリシタン地蔵、生誕地と回っていただくルートも考えられます。なお、駐車場からさらに階段を上がると、趣のある金堂や多宝塔もありますので、お時間があれば散策をお勧めします。

|

|

| 荘厳寺 | 説明板(クリックで拡大) |

| 撤去された古い説明板 | |

|

|

| 説明板の地図(クリックで拡大) | 説明板の説明(クリックで拡大) |

| 播磨黒田氏と黒田城 (説明板より) 左手(北)に見える山を「天狗山」といい、その山稜のあちこちに曲輪の跡があります。この山城が播磨黒田氏の居城・黒田城です。 播磨黒田氏は、赤松円光(赤松円心則村の弟)を元祖とする赤松庶流の一族です。観応2年(1351年)3月、円光の子・七郎重光がこの黒田城に移り、播磨黒田氏の始祖、初代となりました。以来その子孫は、九代、二百数十年にわたり、黒田城主として存続しました。 八代黒田城主・黒田下野守重隆に男子二人あり、兄が治隆、弟が孝隆です。春隆は父重隆の家督を継いで九代城主となりましたが、元亀の頃(1570年代初め)合戦に敗れて戦死、播磨黒田氏は滅亡しました。 それより前、弟の孝隆は、姫路城主・小寺美濃守職隆の猶子(養子)となっており、小寺官兵衛を名のって、播磨の国飾東郡の御着城主。小寺氏の家老となっておりました。この小寺官兵衛が豊臣秀吉の参謀役として有名な黒田官兵衛(如水)です。 当地、黒田は、官兵衛の先祖、赤松庶流・黒田氏の根本地であり、しかも黒田官兵衛自身の出生地です。 これらは、心光寺旧記等の姫路の古文書、そして当山所蔵の荘厳寺本黒田家略系図の史料研究によって、近年はじめて判明した新治実です。これにより従来の通説はくつがえされました。 当地には黒田城址のほかにも黒田氏ゆかりの場所があります。それらを探訪して歴史散策をお楽しみください。 よみがな 天狗山(てんぐやま) 曲輪(くるわ) 赤松円光(あかまつえんこう) 赤松円心則村(あかまつえんしんのりむら) 赤松庶流(あかまつしょりゅう) 観応(かんのう) 七郎重光(しちろうしげみつ) 黒田下野守重隆(くろだしもつけのかみしげたか) 治隆(はるたか) 孝隆(よしたか) 家督(かとく) 元亀(げんき) 小寺美濃守職隆(こでらみののかみもとたか) 猶子(ゆうし) 小寺官兵衛(こでらかんびょうえ) 飾東郡(しきとうぐん) 御着(ごちゃく) 如水(じょすい) 心光寺(しんこうじ) 荘厳寺(しょうごんじ) 本黒田家略系図(ほんくろだけりゃくけいず) |

| 黒田勘兵衛 | |

|

|

| 持仏堂裏手の資料館(入館料¥100) | 黒田家家系図(クリックで拡大) |

松ヶ瀬(黒田庄町田高)

黒田から外れますが、加古川の川向かい(住所は黒田庄町田高)に、「松ヶ瀬」という地名が残っています。黒田官兵衛の母親「お松」にちなんでいます。(詳しくは画像をクリック!)

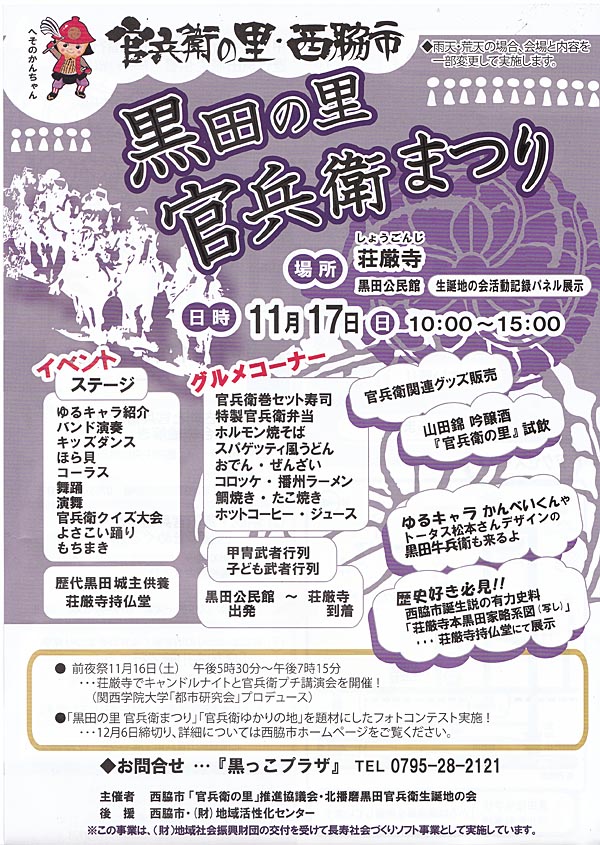

2013年11月17日 黒田の里 官兵衛まつりのようす

秋晴れの天候のもと、西脇市黒田庄町黒田の荘厳寺をメイン会場として、「黒田の里 官兵衛まつり」が開催されました。西脇市内外から多数の方が来られ、時代絵巻を楽しみました。

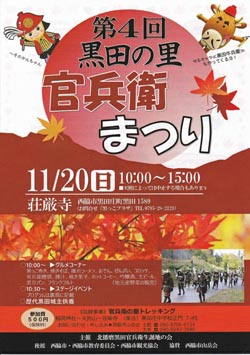

2014年の「黒田の里 官兵衛まつり」のようす

甲冑武者行列 特設ステージ 改築中の本堂

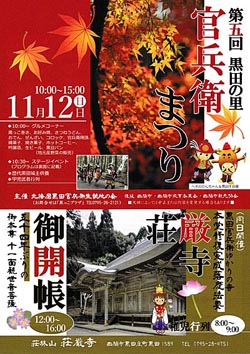

2015年の「黒田の里 官兵衛まつり」のようす。

甲冑武者行列 特設ステージ 歴代黒田城主供養

2016年の「黒田の里 官兵衛まつり」のようす。

2017年の「黒田の里 官兵衛まつり」のようす。

本堂修復落慶法要、御本尊十一面観音ご開帳、稚児行列もありました。 甲冑武者行列、歴代黒田武士供養のようす。

「第6回黒田の里 官兵衛まつり」のようす。

(今年は写真がこれしかなくて、すみません)

第7回 官兵衛まつりが、

2019年11月10日に開催されました。

甲冑武者行列 武者行列が会場に到着 持仏堂へ、このあと供養 会場のようす ステージ

2020年の官兵衛まつりは、新型コロナウイルス感染症対策のこともあり、例年のような催し物は開催されません。歴代黒田城主供養のみ、関係者にて執り行われます。なお来年度以降の官兵衛まつりの開催については、検討中とのことです。2020年度「官兵衛まつり」の中止について

「官兵衛まつり」の中止について

今後の官兵衛まつりについては、ステージや店舗販売は行わず、荘厳寺での黒田家供養を中心に行い、縮小して開催していくことになりました。

県指定重要文化財である荘厳寺多宝塔の歴史についての講演と内部拝観にあわせて、ここ数年開催している歴代黒田城主供養紫燈護摩法会のほか、出店コーナーも設けて、4年ぶりに官兵衛まつりが開催されました。

|

|

| 駐車場の出店 | 西脇の熊野古道 |

|

|

| 本堂(観音さん) | 本堂の中 |

|

|

| 多宝塔の見学者 | 多宝塔の中 |

|

|

| 熱心に説明を聞くたくさんの参加者。 | 歴代黒田城主供養柴燈護摩法会 |